融合深度学习技术的手写汉字智能识别输入系统开发

- 问答

- 2025-11-06 14:24:52

- 7

在当今数字化的时代,虽然键盘输入已经成为主流,但手写输入因其自然、直观的特点,在移动设备、电子签名、教育学习等领域依然有着不可替代的地位,特别是对于汉字这种具有深厚文化底蕴的表意文字,开发一套高效、准确的手写汉字智能识别输入系统,具有重要的实用价值,近年来,深度学习技术的迅猛发展为这一目标提供了强大的技术支撑,使得计算机识别手写汉字的准确率达到了前所未有的高度。

一个融合了深度学习技术的手写汉字智能识别输入系统,其核心目标是让计算机能够像人一样“看懂”用户书写的汉字,并将其转换为对应的数字文本,这套系统的开发过程大致可以分为几个关键阶段,首先是数据的准备与预处理,这是整个系统的基础,深度学习模型如同一个需要大量学习资料的学生,而高质量的数据就是它的教材,开发团队需要收集海量的手写汉字样本,这些样本需要覆盖不同的书写风格,有的工整,有的潦草,有的写得快,有的写得慢,甚至要考虑到不同年龄、不同教育背景用户的书写习惯,这些数据来源广泛,可能来自公开的数据集,也可能由开发团队自行采集,在数据准备好之后,还不能直接扔给模型学习,需要进行一系列的“清洗”和“整理”工作,也就是预处理,这包括将图片尺寸统一化,因为用户输入的图像大小可能各不相同;进行灰度化处理,减少颜色信息的干扰;以及通过算法对笔迹进行细化或去噪,突出汉字的结构特征,让模型能更专注于笔画和形状本身,参考中国科学院自动化研究所的相关研究,高质量的数据预处理能显著提升后续识别的准确率。

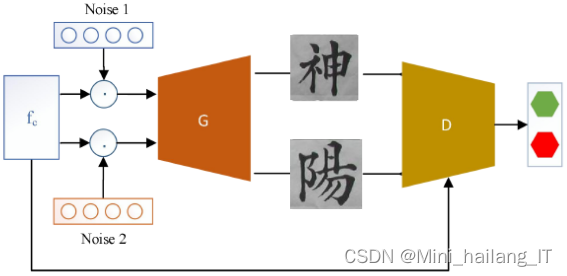

接下来是系统最核心的部分,即深度学习模型的选择、设计与训练,传统的手写识别方法往往需要人工去定义和提取汉字的特征,比如笔画的方向、部件的组合方式等,这个过程非常复杂且依赖于专家的经验,而深度学习,特别是卷积神经网络,能够自动地从海量数据中学习到这些特征,卷积神经网络模仿了人类视觉皮层的处理机制,通过一层层的卷积、池化等操作,逐步从原始像素中提取出从边缘、角点等低级特征,到部件、结构等中级特征,再到整个汉字的高级特征,模型可能会自动学习到“横”、“竖”、“撇”、“捺”这些基本笔画的模式,进而学会如何组合这些笔画来识别更复杂的汉字,在模型结构上,除了经典的LeNet、AlexNet等,更深的网络如ResNet(残差网络)因其能有效缓解深层网络训练中的梯度消失问题,在处理类别极多(汉字有数千个常用字)的识别任务中表现尤为出色,训练过程就是不断调整模型内部数百万甚至上亿个参数的过程,通过反复输入带有正确标签的手写汉字图片,让模型计算其预测结果与真实标签之间的差距(损失),然后利用反向传播算法来减小这个差距,最终使模型的预测越来越准,谷歌公司在开发其手写输入法时,就采用了深度卷积神经网络,并利用其庞大的用户数据进行训练,从而实现了很高的识别率。

是识别后处理与用户交互界面的设计,模型输出的通常是一个概率分布,即它认为当前手写输入是某个汉字的可能性有多大,后处理环节就是对这些可能性进行优化,结合语言模型,根据上下文语境来调整识别结果,如果用户连续书写了“今天天气很好”,当系统对“很”字的识别稍有犹豫,在“很”和“狠”之间徘徊时,语言模型会判断出“天气很好”是一个常见的、合理的搭配,而“天气好狠”则不合逻辑,从而帮助系统选择“很”字作为最终结果,这大大提升了连续书写的体验,在用户界面方面,系统需要提供流畅、自然的书写体验,这包括低延迟的笔迹渲染,让用户书写的笔迹能够实时、无延迟地显示在屏幕上;提供候选字列表,当首选字不是用户所想时,可以方便地从候选字中挑选;以及具备撤销、重做、擦除等基本编辑功能,一个优秀的交互设计能够有效弥补识别模型可能出现的偶尔失误,提升用户的整体满意度,参考苹果公司iPad上Apple Pencil的输入体验,其流畅的跟手性和高识别准确率是软硬件深度结合的优秀范例。

这样的系统还面临着一些持续的挑战与发展方向,其一是个性化适应问题,系统能否在不断的使用中学习特定用户的独特书写习惯,越用越“懂”用户,联邦学习等技术的出现,可以在保护用户隐私的前提下,实现模型的个性化更新,其二是对连笔、草书等极端书写风格的识别,这仍然是一个难点,需要更先进的模型和更多的相关数据,其三是对生僻字、异体字的支持,如何让系统能够识别不常见的汉字,也是对模型泛化能力的考验。

融合深度学习技术的手写汉字智能识别输入系统,是一个集数据工程、算法模型、软件工程和人机交互于一体的复杂工程,它通过让机器从大数据中自主学习汉字的内在规律,突破了传统方法的瓶颈,极大地提升了识别的准确率和鲁棒性,随着技术的不断进步,未来的人机文字交互必将更加自然和智能。

本文由坚永康于2025-11-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://jing.xlisi.cn/wenda/72942.html