走进IC芯片天梯图:揭秘电子设备背后的精密密码与创新轨迹

- 问答

- 2025-11-04 10:12:36

- 4

(信息综合自半导体行业观察、电子工程世界、IEEE Spectrum等公开资料)

我们手中的智能手机,家里的智能电视,甚至正在行驶的汽车,其核心都跳动着一颗强大的“心脏”——IC芯片,它看似不起眼,却承载着人类最顶尖的智慧与工艺,要理解现代电子设备的进化,一张无形的“IC芯片天梯图”便是最好的向导,它描绘的不仅是性能的攀升,更是一段充满挑战与奇迹的创新轨迹。

这张“天梯图”的起点,可以追溯到上世纪中叶,根据半导体历史的记载,1958年,杰克·基尔比将几个晶体管等元件集成在一块锗片上,诞生了世界上第一块集成电路原型,这个粗糙的开端,如同天梯的第一级台阶,其意义在于“集成”思想的诞生,为后续的一切奠定了基础,随后,英特尔公司的罗伯特·诺伊斯等人改进了工艺,用硅作为材料,并发明了至今仍在使用的平面工艺,使得IC芯片真正走上了规模化生产的道路。

沿着天梯向上,一个核心法则开始显现,那就是“摩尔定律”,电子工程世界曾多次探讨,英特尔创始人戈登·摩尔在1965年提出预言:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,这个观察在随后的几十年里,如同灯塔般指引着整个行业疯狂奔跑,芯片制造工艺从微米级(μm)一路狂奔到纳米级(nm),如今已进入5纳米、3纳米的时代,每一次工艺节点的突破,都意味着在指甲盖大小的硅片上,能刻画出数百亿个晶体管,这种极致的微缩,是推动计算力爆炸式增长的根本动力。

攀登这天梯绝非易事,当晶体管尺寸小到接近物理极限时,量子效应等怪异现象开始出现,“漏电”、“发热”成为巨大的挑战,IEEE Spectrum的专家文章指出,这迫使科学家和工程师们不断进行材料、结构和封装技术的创新,为了替代传统的平面晶体管,发明了FinFET(鳍式场效应晶体管)等三维结构,像建造摩天大楼一样立体地利用空间,以更好地控制电流,再往后,为了进一步延续摩尔定律的生命,出现了Chiplet(芯粒)技术,如同搭乐高积木,将不同工艺、不同功能的芯片模块封装在一起,组合成一个更强大的系统,这种从“一味追求缩小”到“追求高效集成”的思路转变,是创新轨迹上的一个重要拐点。

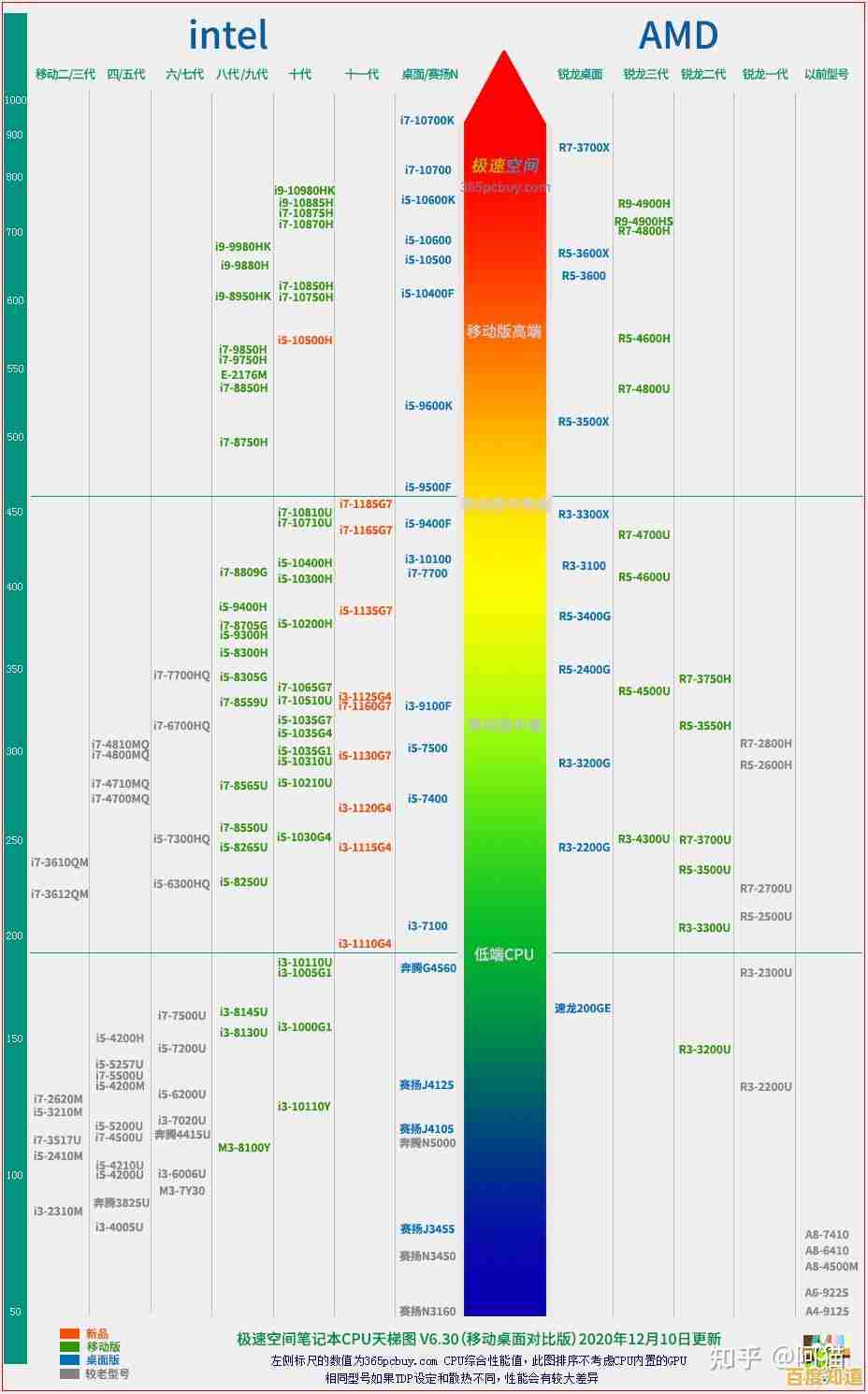

除了制造工艺,天梯图还有另一条重要的纵轴——芯片架构的多元化,早期的芯片功能单一,而如今,根据半导体行业观察的分析,我们已经进入了异构集成的时代,一颗智能手机的SoC(系统级芯片)内部,可能集成了负责通用计算的CPU(中央处理器)、擅长并行图形计算的GPU(图形处理器)、专攻AI任务的NPU(神经网络处理器),以及负责信号处理的DSP等,这种“专业的人做专业的事”的设计哲学,极大地提升了能效比,让我们能在手机上流畅播放高清视频、运行复杂的游戏和AI应用。

走进IC芯片的天梯图,我们看到的是一段人类不断挑战自我、突破极限的传奇,从最初的几个晶体管,到今天的百亿级规模;从单一的运算核心,到复杂的异构系统;从平面到立体,从单一芯片到芯粒组合,这背后的精密密码,是无数科学家和工程师数十年如一日的智慧结晶,这张天梯图远未到达终点,随着人工智能、量子计算等新范式的出现,新的攀登已经开始,未来必将书写出更加激动人心的篇章。

本文由魏周于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://jing.xlisi.cn/wenda/71089.html